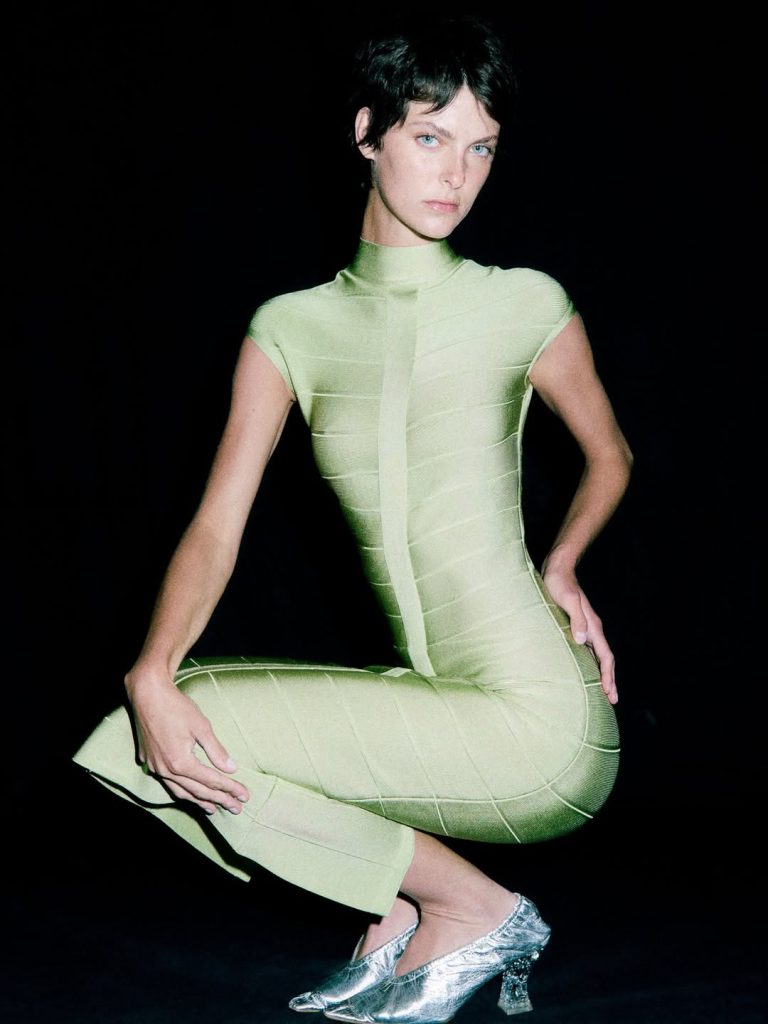

Symbole d’une féminité ultra-sexy dans les années 2000, la robe « bandage » d’Hervé Léger refait surface. Mais peut-on vraiment réhabiliter cette pièce moulante et controversée ? Et surtout, que dit-elle de notre rapport au corps aujourd’hui ?

Le come-back d’une silhouette culte

Ultra-ajustée, pensée pour sculpter la silhouette, la robe bandage fut l’uniforme des « it-girls » des années 2010 : Kim Kardashian, Victoria Beckham, Rihanna… toutes l’ont portée. Tombée en désuétude depuis, elle réapparaît timidement sur les réseaux sociaux et dans certaines collections.

La nostalgie Y2K a déjà relancé des pièces polémiques – tailles basses, strass, micro-tops – et la robe Hervé Léger s’inscrit dans ce mouvement. La marque vietnamienne Fancí Club en a repris les codes pour l’été, tandis que Hailey Bieber, Kaia Gerber ou Sabrina Carpenter affichent à nouveau ce vestiaire ultra-féminin. Sur TikTok et Vinted, des créatrices de contenu françaises comme @rosabonheur ou @embtff exhibent ou revendent leurs modèles, contribuant à ce regain d’intérêt encore discret.

Une pièce face aux débats contemporains

La robe bandage fut longtemps associée à une vision hétéronormée du corps : taille fine, hanches pleines, poitrine rehaussée, ventre plat. Un idéal pensé pour le regard masculin, qui contraste avec les tendances actuelles où dominent le genderless, les silhouettes déconstruites et l’inclusivité.

Dès lors, deux lectures s’affrontent :

- peut-elle devenir un outil de réappropriation du corps féminin, une affirmation identitaire et non plus une camisole esthétique ?

- ou reste-t-elle un vestige d’une époque où la sensualité était dictée par des standards restrictifs ?

L’ironie est frappante : alors que l’on questionne Hervé Léger, la société plébiscite Skims, la marque de Kim Kardashian, qui assume une compression « inclusive » à travers des sous-vêtements gainants.

Entre nostalgie et relecture critique

Pour la génération Z, enfiler une robe bandage, c’est autant un clin d’œil mode qu’un acte de nostalgie pop culture : une manière de revisiter les icônes des années 2000, mais aussi d’accéder à une pièce longtemps inaccessible.

Mais pour que ce retour ait du sens, il doit dépasser la simple reproduction : il s’agit de voir la robe portée par d’autres corps, d’autres identités, loin des canons figés des années 2010. C’est cette appropriation diversifiée qui peut transformer l’ancien uniforme sexy en objet critique et réinterprété.

Une icône réinventée ?

La robe Hervé Léger ne reviendra sans doute pas comme « l’uniforme officiel » des soirées mondaines. Mais elle pourrait trouver une seconde vie : non pas comme relique sexy des Y2K, mais comme support d’un nouveau regard sur le genre, la sensualité et le pouvoir.

Son retour dans l’imaginaire mode ne signe pas un revival aveugle. C’est au contraire la distance critique qui rend sa résurgence intéressante : ce qu’elle représentait hier – une silhouette « idéale », façonnée pour être désirée – est précisément ce que les créateurs et les nouvelles générations cherchent à interroger aujourd’hui.

Un revival, oui, mais surtout une relecture.